炸毁北溪管道的嫌犯, 还有6人逍遥法外, 耿爽提4个不应, 点醒众人

虽然炸毁北溪管道的一名乌克兰籍嫌犯已经落网,但还有 6 人逍遥法外!耿爽在联合国仗义执言,要替俄欧讨一个公道。

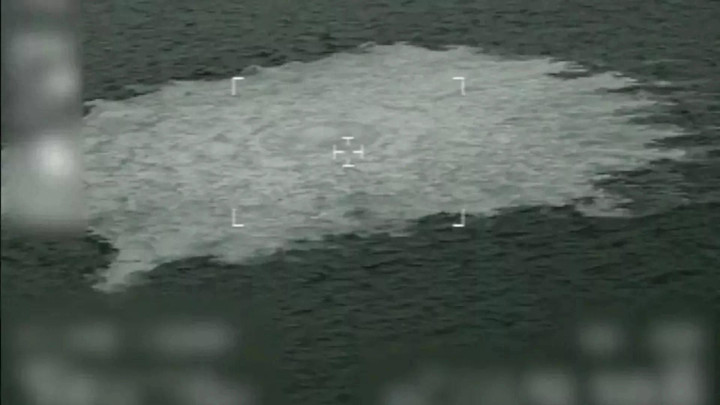

炸毁 “北溪” 管道的嫌犯终于有了下落,一名乌克兰人被捕。

大家可能觉得,抓了人是不是案子就快破了?但这件事没这么简单,案子远没到画上句号的时候。

欧洲那边的逮捕令写得很清楚,这次被捕的乌克兰人谢尔盖・库兹涅佐夫,确实是当年爆炸行动的指挥者。

但参与这起行动的一共 7 个人,现在只抓到了 1 个。也就是说,还有 6 名涉案人员依旧逍遥法外。

“北溪” 爆炸的核心谜团,不仅没有因为这一次逮捕而解开多少,反而让人多了些疑问,这 6 个人藏在哪儿?他们背后还有没有更关键的角色?

案子查到这儿,各方都在议论接下来会怎么查。

就在众说纷纭的时候,中国常驻联合国副代表耿爽大使在安理会公开会上的发言,正好戳中了当前最关键的问题:调查不能只停在 “抓了一个人” 就打住,必须追到底,把真相完完整整地挖出来。

耿爽指出,不管是这次被捕的嫌疑人,还是德国、丹麦给安理会提交的联合函件,这些东西都远远不够回应国际社会的疑问。

他还连着说了四个 “不应”:

真相不应被掩盖,调查不应被政治化,类似事件不应再次发生,肇事者不应逍遥法外。

最后他强调,国际社会得从这件事里得到一个明确的交代。

这四个 “不应” 摆出来,其实不用多说,大家也能感觉到中国对这件事的重视,不是随便走个过场,而是真的想推动查出真相。

再从地缘政治的角度琢磨琢磨,这个乌克兰籍嫌犯的身份,其实藏着不少值得细究的地方。“北溪” 管道以前是什么地位?是俄欧能源合作的核心纽带。

俄罗斯靠它往欧洲送天然气,欧洲好几个国家的能源供应,都得指着这条管道。

可现在,涉案的嫌犯带着乌克兰背景冒了出来,这很难不让人联想到俄乌冲突的大背景。

之前西方媒体也有过零星报道,说可能有乌克兰相关人员牵扯进来,但乌克兰官方一直不承认。

如今嫌犯的乌克兰身份被实锤了,那乌克兰在这件事里到底扮演了什么角色?会不会比外界之前猜的还要复杂?

还有美国的态度。“北溪” 项目从一开始推进,美国就在反对。

为什么反对?说到底,要是俄欧靠这条管道把能源合作绑得紧了,美国在欧洲的能源影响力就会被削弱。

而乌克兰呢,又是美国在东欧的重要伙伴,双方不管是军事上还是经济上,合作都挺深的。

现在冒出个乌克兰籍嫌犯,会不会让美国在这件事上的立场变得更微妙?想帮着遮掩,又怕被牵连;想撇清关系,又绕不开和乌克兰的联系。

这么一想,欧洲国家的处境就更尴尬了。

一方面,很多欧洲国家本来就依赖俄罗斯的天然气,“北溪” 一被炸,能源成本一下子涨了不少,老百姓抱怨,企业也受影响,大家都急着要查清真相。

可另一方面,欧洲又得跟美国保持盟友关系,万一调查真的牵扯出什么和美国有关的线索,会不会影响和美国的合作?

这种两难的处境,让人忍不住怀疑,欧洲在后续的调查里,会不会继续 “打太极”,不敢把真相彻底摆出来。

更让人头疼的是那 6 名在逃的嫌犯,他们直接让调查的难度又升了一级。

回顾这三年的调查过程,有个点其实挺让人费解的,俄罗斯作为 “北溪” 管道的重要参与方,管道被炸直接砸了它的能源生意,可连调查的知情权都没拿到。

丹麦、瑞典、德国各自搞调查,就是不让俄罗斯参与。

俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基之前就抱怨过,说德国、丹麦这些国家的调查没什么进展,还不肯分享信息。

这其实也反映出,各方在调查里根本没形成合力,反而有点 “各自为政” 的意思。

那问题来了,这 6 名嫌犯为什么迟迟抓不到?是他们真的藏得特别深,还是有外部势力在暗中帮他们遮掩、阻挠调查?

如果这 6 个人一直抓不到,案件里最关键的证据会不会永远缺失?

要知道,现在抓到的库兹涅佐夫只是 “指挥者”,真正策划、动手的人还没露面。

没有这些在逃人员的证词,也拿不到他们手上可能藏着的证据,单靠现有的线索,怎么可能把案件的来龙去脉、前因后果都拼完整呢?

回头看之前的国际舆论场,其实乱得很。

但中国的立场一直很稳,从来没偏过,不管这事背后牵扯到哪个大国,不管各方的利益纠葛多复杂,最该做的事永远是先把真相查清楚。

就像以前遇到的其他国际争端,比如一些地区的冲突调查,中国也总是说要客观、要专业,反对把事件变成政治博弈的工具。

这次耿爽大使这么说,或许能让更多国家反应过来,要是总抱着政治偏见,调查永远只能在原地打转,根本推进不了。

而且大家得想明白一个事:“北溪” 管道爆炸案的真相,可不只是俄欧两家的事。

调查清楚这件事,不光是在给俄欧一个公道,更是给全球的基础设施安全一个交代。

不然的话,今天 “北溪” 被炸没人管,明天指不定还有哪个设施遭殃。

只有把真相彻底查出来,那些想破坏国际秩序的势力才会怕,跨国合作的时候,大家心里也才能多一份实实在在的信任。

下一篇:500亿,浙江父女去IPO敲钟了